Séance 02

Les villes modernes

Oral

On attribue souvent à Paul Valéry la citation suivante : "la poésie est à la prose ce que la danse est à la marche."

Cette affirmation vous paraît-elle pertinente ?

Lecture

1. Quelle image de la ville moderne est donnée dans ces textes ?

2. En quoi ces textes sont-ils des œuvres de poètes ?

Explication

Vous commenterez le texte de Michaux en vous appuyant sur le parcours de lecture suivant :

- un pays lointain et mystérieux

- la critique des villes modernes

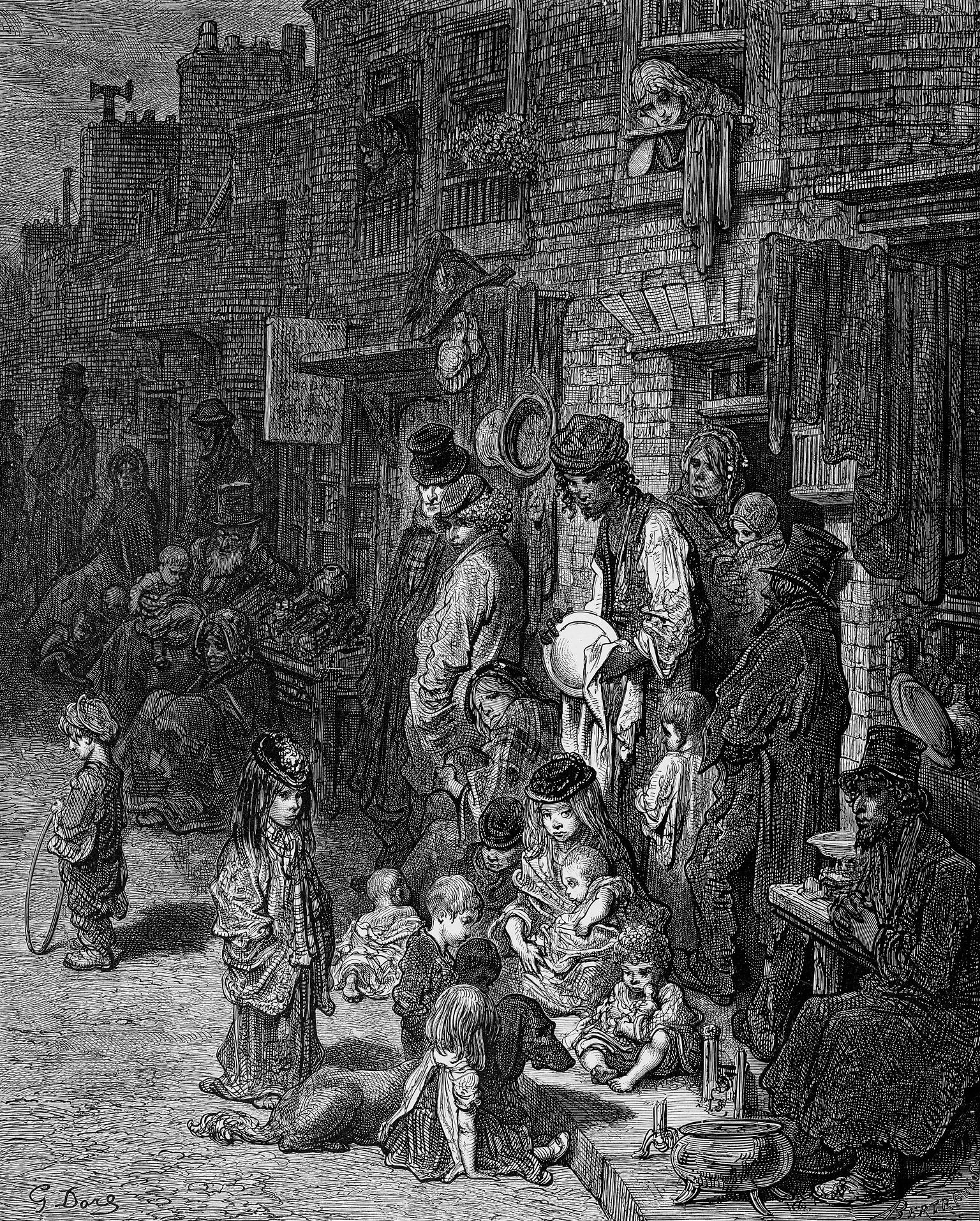

Document A

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.

Par delà des vagues de toits, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.

Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément.

Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même.

Peut-être me direz-vous : "Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ?" Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ?

C. Baudelaire, 'Les Fenêtres', in Petits Poèmes en prose, 1869.

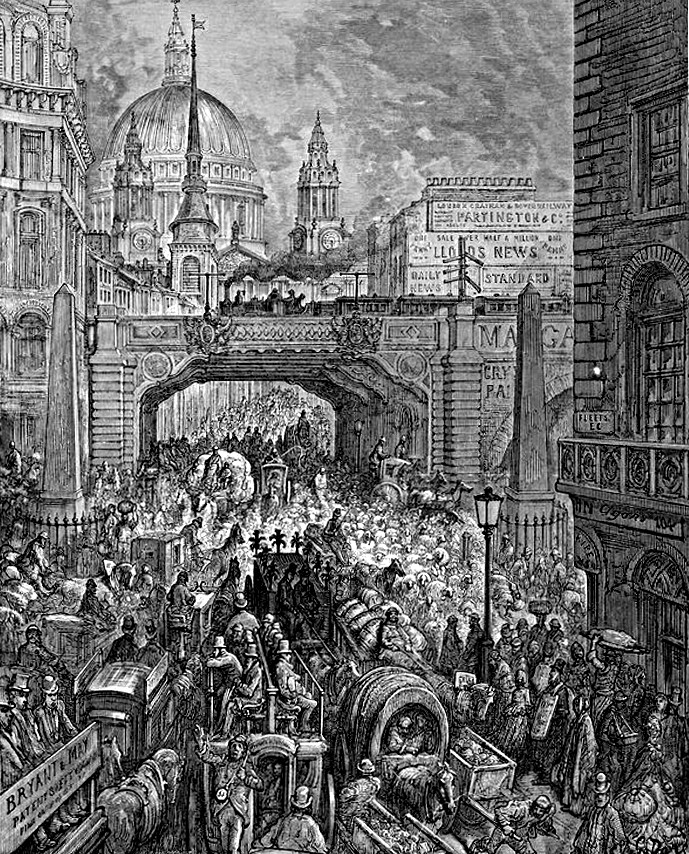

Document B

Document C

Pourquoi seules les ruines et les plus humbles chaumières touchent-elles et paraissent-elles si humaines quoi qu'on n'y habiterait sans doute pas sans inconvénient, tandis que les confortables maisons sont toujours de gros corps hostiles et étrangers ?

Les Mages semblent avoir répondu à cette question et autrement qu'en mots.

Leur architecture est libre de tout souci d'utilisation.

Personne en ce pays ne va demander aux architectes une construction habitable. Et elle ne le sera pas, la chose est à peu près sûre. Mais on s'y peut promener ou observer du dehors son heureux effet, son air ami ou admirable, enfin y passer des moments envoûtés.

Sur un plateau nu surgira par exemple un rempart altier, qui ne rempare rien, qu'une herbe rare et quelques genêts.

Ailleurs, ne couronnant que le sol de la plaine déserte, une tourelle écroulée (construite "écroulée"). Là, une arche, qui ne vient rien faire, qui n'enjambe que son ombre ; plus loin, en plein champ, un petit escalier qui monte seul, confiant, vers le ciel infini.

Telles sont leurs constructions. Pour ce qui est d'habiter, ils le font sous terre dans des logements sans prétention, à multitude d'arrondis.

Ayant montré des croquis, des photographies de nos immeubles à des Mages, ils demeurèrent confondus. "Pourquoi si laids ? Pourquoi ?" Chose plus étonnante, ils étaient frappés aussitôt de leur caractère d'inhabitabilité psychique, de brutalité inhumaine et d'inconscience.

"Même des porcs y seraient malheureux, disaient-ils.

"...et vous n'êtes pas protégés non plus là-dedans, ajoutaient-ils, et vous n'êtes pas non plus..." Je n'entendis pas la suite car ils finirent par un irrésistible rire général.

Henri Michaux, Au Pays de la magie, in Ailleurs, coll. Poésie/Gallimard, éd. Gallimard, 1948.

Prolongement

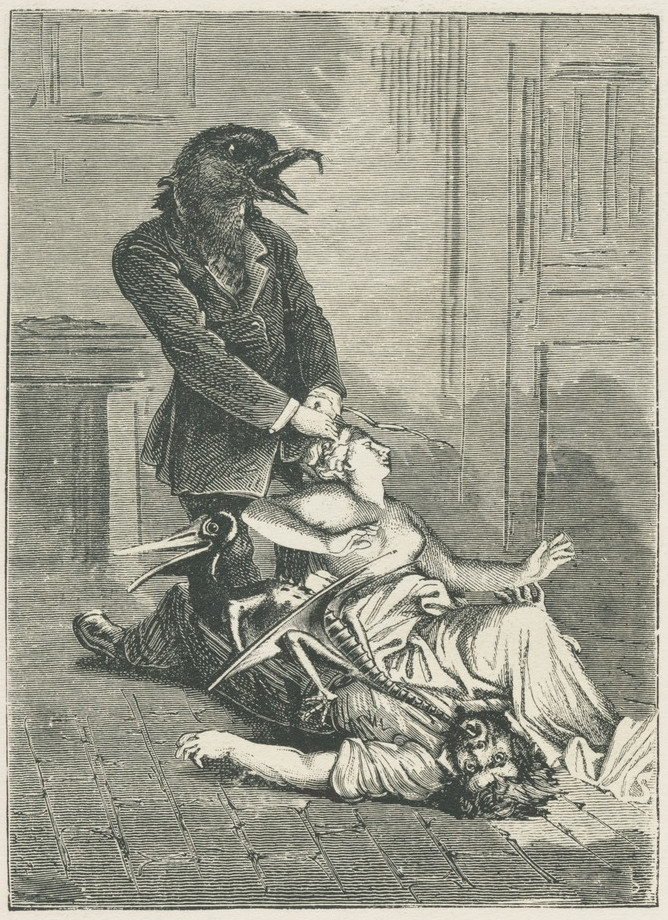

Lautréamont a beaucoup inspiré le mouvement surréaliste.

Comparez l'extrait proposé avec les deux documents ci-contre. Quels points communs pouvez-vous trouver ?

Document A

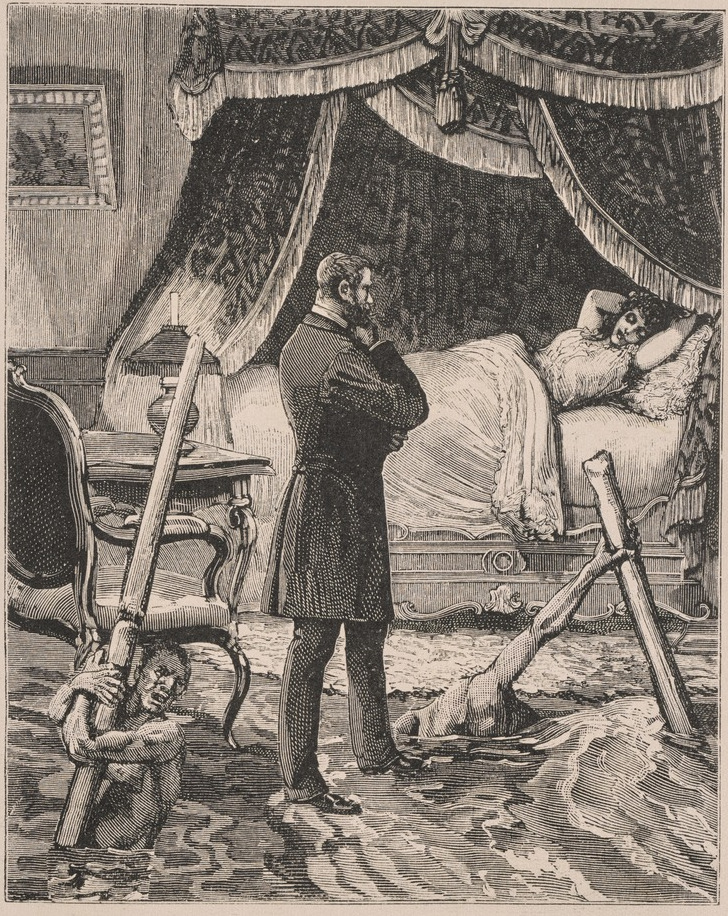

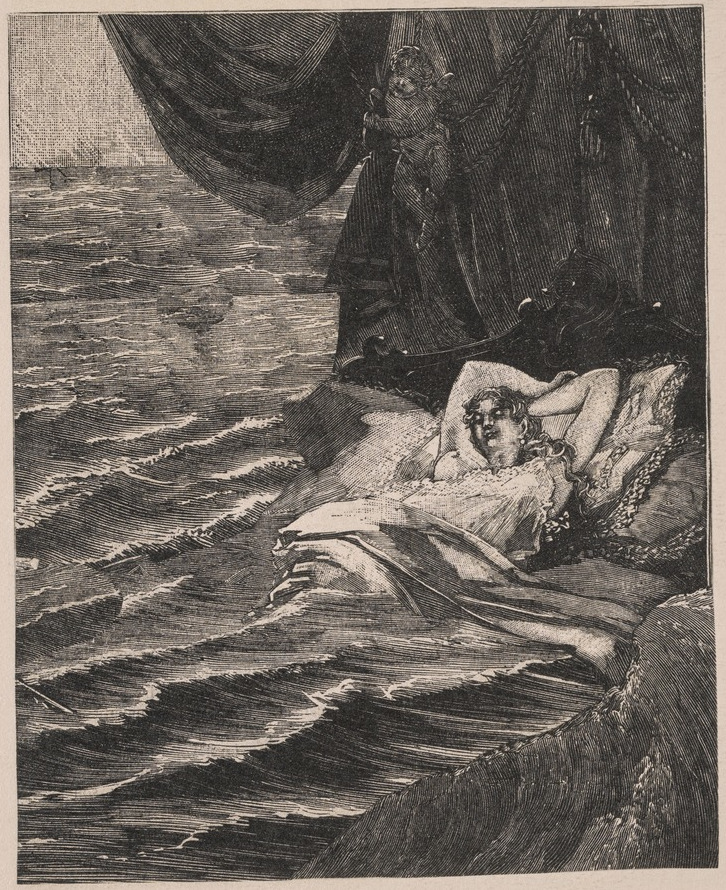

Puisant son inspiration dans des gravures sur bois issues de romans populaires illustrés, de journaux de sciences naturelles ou encore de catalogues de vente du XIXe siècle, le peintre Max Ernst réalise plusieurs romans-collage, dont Une semaine de bonté.

Original

Alphonse d'Ennery, Illustration de Martyre (un roman populaire).

Oeuvre de Max Ernst

Max Ernst, La cour du dragon 7 © Photo Peter Ertl. © ADAGP, Paris 2009

Document B

Dans son Manifeste du surréalisme, l'écrivain A. Breton développe sa vision de l'image.

La valeur de l'image dépend de la beauté de l'étincelle obtenue ; elle est, par conséquent, fonction de la différence de potentiel entre les deux conducteurs. Lorsque cette différence existe à peine comme dans la comparaison, l'étincelle ne se produit pas. [...] Pour moi, la plus forte est celle qui présente le degré d'arbitraire le plus élevé, je ne le cache pas ; celle qu'on met le plus longtemps à traduire en langue pratique.

A. Breton, Manifeste du surréalisme, 1924, coll. Folio essais, éd. Gallimard.