Séance 01

Découverte du recueil

Oral

Que savez-vous d'Arthur Rimbaud ?

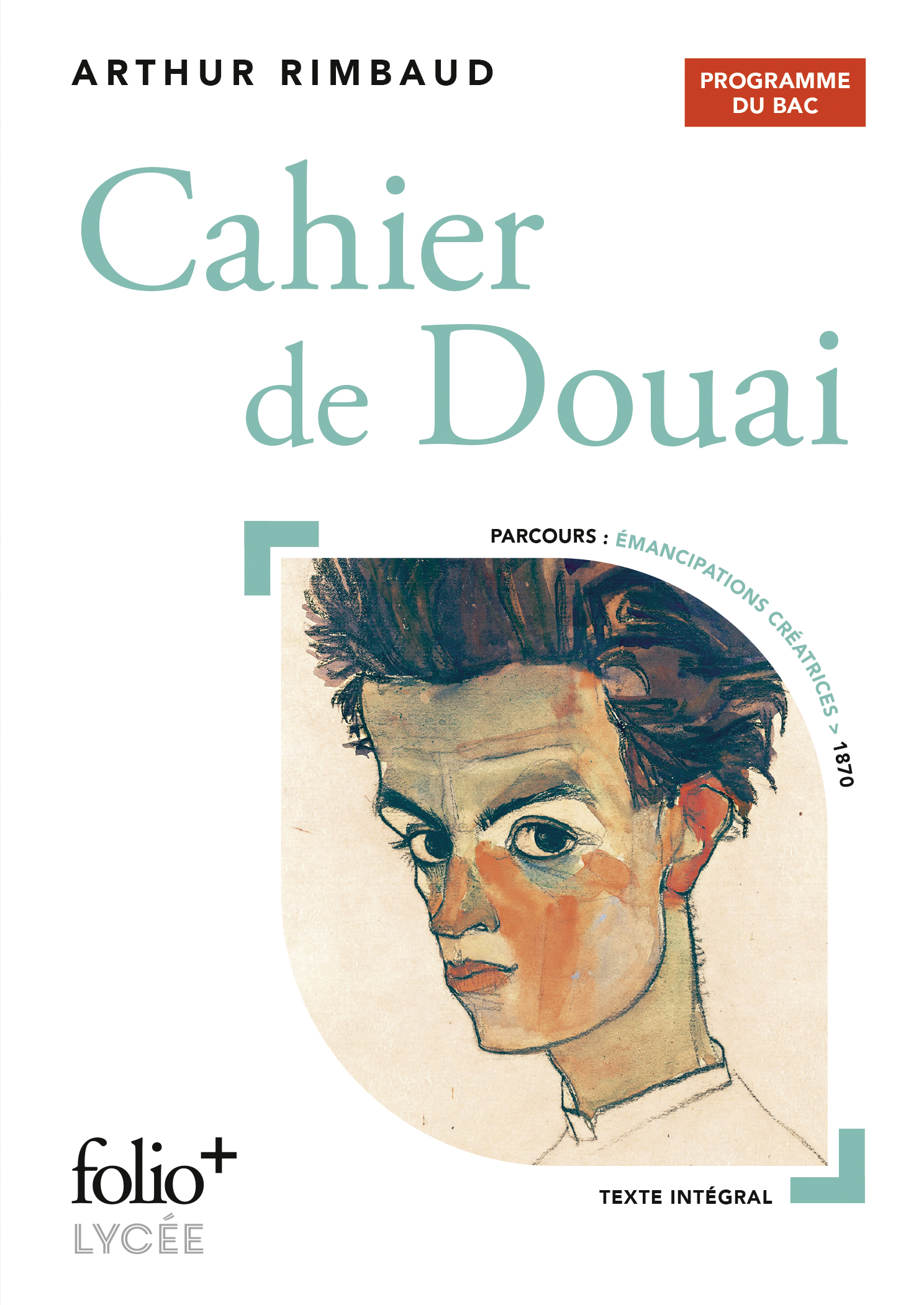

Observation

Observez les couvertes ci-contre. Que vous montrent-elles sur le livre que vous allez étudier ?

Repères

Recherche

Feuilletez le recueil, et sélectionnez un ou deux vers qui vous paraissent intéressants. Pourquoi ces vers ?